● AI memang terbukti memudahkan banyak urusan, tapi kita tetap perlu mawas diri.

● Studi terhadap 11 negara menunjukkan mayoritas responden pengguna layanan berbasis AI cenderung ragu-ragu dengan inovasi ini.

● Penting untuk menyadari bahwa AI adalah alat bantu, bukan alat yang menggantikan pekerjaan manusia.

Apa sih yang tidak bisa dilakukan AI atau otak imitasi sekarang?

Saat berbelanja daring, sistem rekomendasi membantu memilih produk keinginanmu.

Kalau sakit, chatbot kesehatan bisa memberikan saran medis dasar kapan saja dan di mana saja. Mau ngerjain tugas pun, asisten belajar digital bisa menjawab segala soal-soalmu.

Sejak November 2022, kehadiran generative Open AI ChatGPT mengantar kita ke periode “AI Boom”. Karena terbukti memudahkan hidup banyak orang, pemerintah pun menegaskan optimismenya terhadap AI.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bahkan menyebut, alih-alih menggantikan manusia, AI justru bisa menciptakan hingga 90 juta pekerjaan baru di berbagai sektor.

Namun, kenyataan di lapangan tidak sesederhana itu. Studi Lazada (2024) menunjukkan adanya kesenjangan antara sikap positif dan perilaku nyata konsumen di Asia Tenggara terhadap penggunaan AI.

Penelitian lintas 11 negara yang kami lakukan memperkuat temuan ini. Kemudahan yang ditawarkan AI tidak serta merta diterima sepenuhnya.

Perlahan tapi pasti, sudah ada geliat negatif terhadap AI yang dikenal sebagai “AI fatigue”.

Fenomena ini muncul karena kelelahan dan kejenuhan publik akibat ketegangan antara janji efisiensi teknologi dan kebutuhan manusia akan empati serta kehangatan dalam interaksi digital.

Read more: Apakah teknologi AI netral atau sarat nilai? Jawabannya akan memengaruhi arah kebijakan AI

Tiga kategorisasi pengguna AI

Riset lintas budaya yang kami lakukan (belum diterbitkan) di 11 negara Asia dan Afrika, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Pakistan, Turki, dan Ghana, menunjukkan bahwa masyarakat tidak bereaksi secara seragam terhadap kecerdasan buatan (AI).

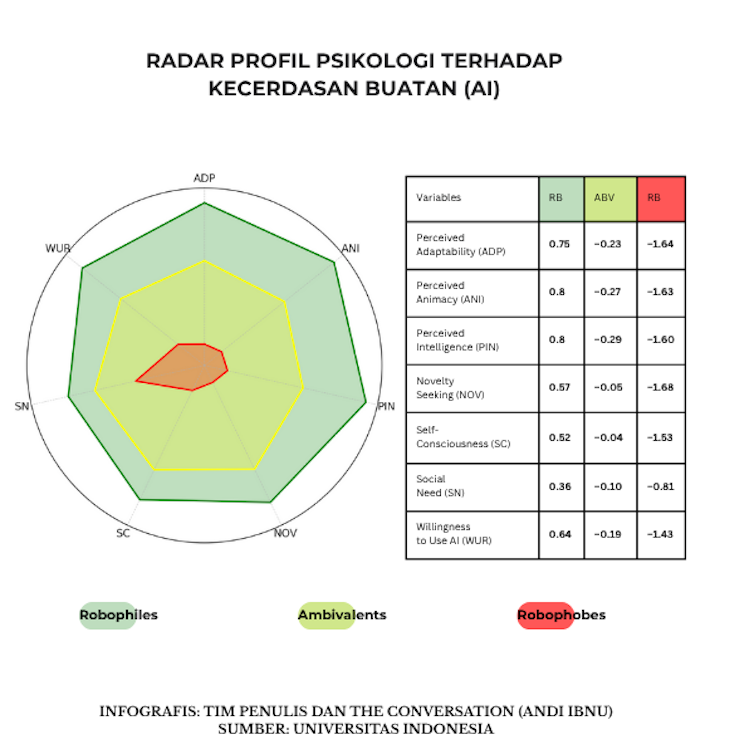

Kami mengidentifikasi ada tiga kelompok utama yakni robophiles, robophobes, dan ambivalen dari 2.327 responden muda pengguna AI (aktif maupun pasif).

Sekitar 42% responden termasuk robophiles, yaitu mereka yang antusias, penasaran, dan terbuka terhadap penggunaan AI. Bagi kelompok ini, teknologi dianggap sebagai alat bantu cerdas yang menghadirkan layanan yang “gue banget” karena mampu menyesuaikan preferensi pengguna.

Di sisi lain, sekitar 13% responden tergolong robophobes. Mereka cenderung cemas, merasa tidak nyaman, atau bahkan menolak berinteraksi dengan AI.

Dasar kekhawatiran mereka cukup beragam mulai dari isu keamanan data, ketidakpastian keputusan mesin, hingga rasa kehilangan “sentuhan manusia”.

Kekhawatiran mereka bahkan melahirkan idiom “clankers”. Sebutan merendahkan yang digunakan untuk menyindir para pendukung robot dan AI.

Sementara itu, mayoritas responden (sekitar 45%) berada di posisi tengah atau ambivalen. Mereka menunjukkan sikap ganda yang dalam konteks tertentu merasa terbantu oleh AI, tapi dalam situasi lain tetap ragu dan berhati-hati.

Misalnya, mereka mungkin nyaman menerima rekomendasi film dari algoritma, tetapi enggan mempercayakan diagnosis kesehatan atau keputusan keuangan pada sistem otomatis.

Munculnya AI fatigue

Karena sangat diterima itulah, para perusahaan penyedia apps AI berlomba-lomba menghadirkan kecerdasaan imitasi uniknya kepada masyarakat.

Banyaknya pilihan dan ragam AI membuat publik merasakan beban kognitif, emosional, tekanan, dan/atau kelelahan akibat penggunaan AI. Hal tersebut memantik kecemasan dan kelelahan pencetus terjadinya AI fatigue.

Uniknya, persepsi terhadap AI juga berbeda antarnegara. Malaysia dan Ghana memiliki lebih banyak robophiles, sedangkan Indonesia dan Turki didominasi kelompok yang ambivalen.

Perbedaan proporsi robophile dan ambivalen antarnegara terutama dipengaruhi oleh cara anak muda menilai “keunikan manusiawi” pada layanan AI (adaptability (kemampuan beradaptasi), animacy (animasi), intelligence (kecerdasan)) serta sifat psikologis seperti novelty seeking (mencari kebaruan), self-consciousness (kesadaran diri), dan social need (kebutuhan sosial).

Responden Malaysia dan Ghana lebih menganggap AI seperti manusia, sehingga ciri antropomorfik ini justru menambah rasa nyaman dan lebih terbuka. Sebaliknya, di Indonesia dan Turki, banyak responden merasakan campuran antara tertarik dan ragu-ragu.

Walaupun mereka mengenali kemampuan AI dan tertarik dengan potensinya, interaksi dengan AI masih dianggap canggung atau tidak alami. Sedangkan kebutuhan sosial yang kuat membuat sebagian orang lebih memilih berinteraksi dengan manusia asli.

Temuan ini menegaskan, AI bisa diterima tidak hanya karena kecanggihan teknologi semata, tetapi juga oleh nilai sosial dan tingkat kepercayaan masyarakatnya.

AI fatigue bisa menyebar luas

Menariknya, meskipun proporsi robophobes relatif kecil di semua negara yang kami teliti, eksistensi mereka tidak boleh disepelekan.

Pandangan negatif mereka dapat memengaruhi kelompok ambivalen untuk mewaspadai, bahkan resisten terhadap otak imitasi.

Dalam konteks komunikasi digital, suara minoritas yang lantang seringkali membentuk persepsi sosial yang lebih luas, terutama di media sosial yang memperkuat opini ekstrem. Dan benar saja, hingga saat ini ada banyak kekurangan AI yang sering diterima penggunanya.

Entitas raksasa digital yang juga sedang berkonsentrasi terhadap pengembangan AI, Microsoft, mengakui AI bisa mengurangi kemampuan berpikir kritis penggunanya.

Pun dengan para pegiat kesehatan yang berteriak lantang agar masyarakat tetap berkonsultasi dengan dokter mengenai diagnosis penyakit karena masih banyaknya kesalahan diagnosis yang dilakukan AI.

Di Indonesia, laporan Linkedin dan Microsoft mencatat bahwa 92% pekerja intelektual di Indonesia sudah menggunakan generatif AI dalam pekerjaan mereka, bahkan melampaui rata-rata dunia yang hanya 75%.

Di kalangan pelajar misalnya, survei APJII tahun 2025 menyatakan 43,7 gen Z sudah menggunakan AI. 87% dan 95% pelajar dan mahasiswa menggunakan untuk membantu tugas-tugas mereka.

Meski demikian, riset yang sama menunjukkan, secara rata-rata hanya 27.34% masyarakat Indonesia yang menggunakan AI. Artinya, ada bagian yang cukup besar dari masyarakat Indonesia yang acuh ataupun takut dan memilih untuk belum menggunakan AI.

Apa yang perlu kita sikapi?

Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia sebetulnya masih ragu dan berhati-hati terhadap teknologi AI, perlu diupayakan pendekatan yang peka, selaras dengan keragaman nilai-nilai, etika, dan norma sosial budaya yang berlaku di masyarakat.

Keberterimaan inovasi digital sangat ditentukan oleh rasa kenyamanan para penggunanya. Sehingga, penerapan teknologi AI idealnya tetap diimbangi dengan pendekatan sosial melalui “sentuhan manusiawi”.

Penting untuk menyadari bahwa AI adalah alat bantu, bukan alat untuk menggantikan pekerjaan manusia.

Karena itu, kita semua perlu merefleksikan secara bijak tentang penggunaan AI untuk mencegah terjadinya AI fatigue.